GIORNO PER GIORNO 5 marzo

- Andrea Colombu

- 5 mar 2021

- Tempo di lettura: 10 min

Storie della Beat Generation, della Controcultura e altro

5 marzo 1938

Durante la settantesima edizione dell’annuale Ballo in Maschera organizzato dalla Loggia Hamilton n. 710 al Rockland Palace ad Harlem vengono arrestate quindici persone con l’accusa di incitamento a comportamenti osceni.

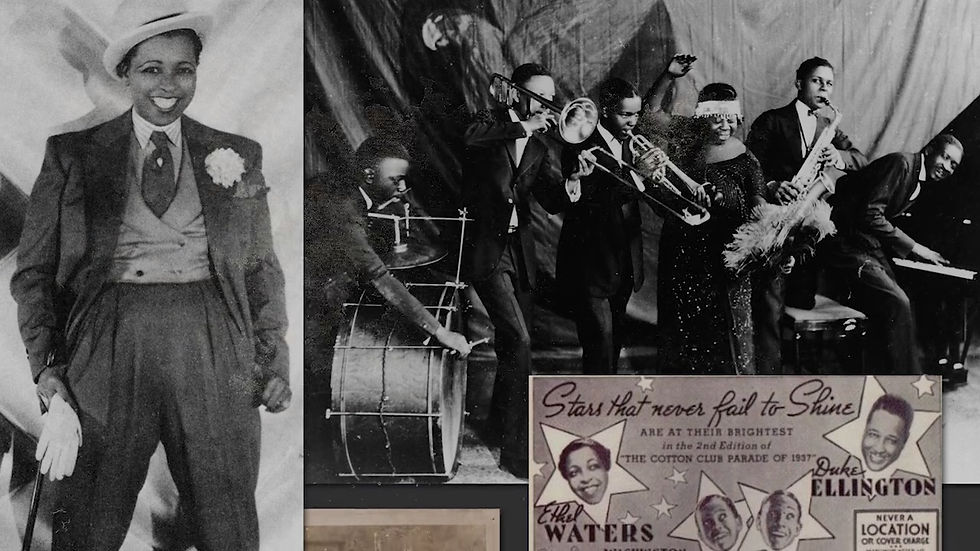

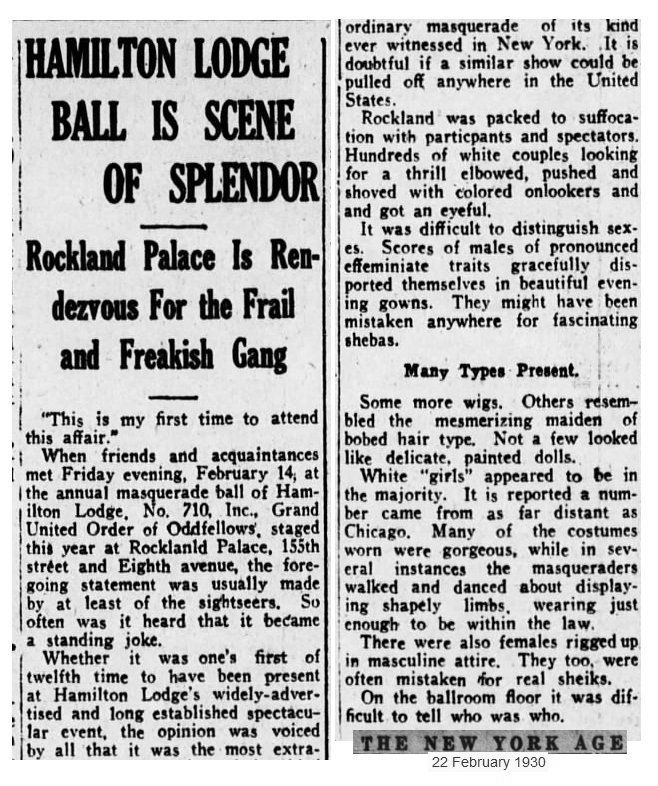

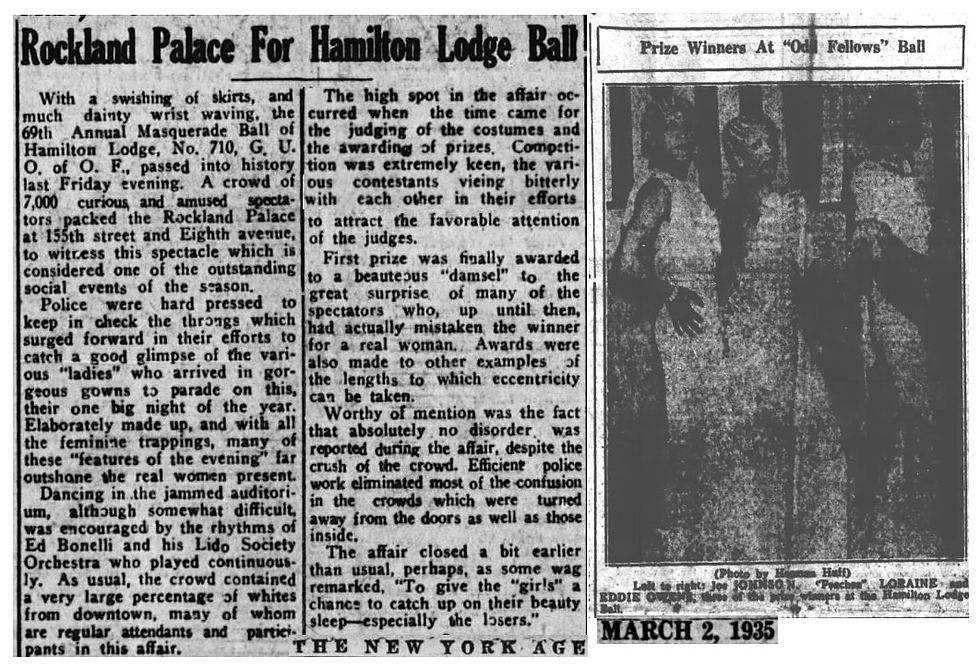

Inaugurato nel 1869 dalla Hamilton Lodge di Harlem, nel corso degli anni ‘10 e ‘20 del secolo scorso il Masquerade and Civic Ball era diventato il maggiore evento collettivo per la comunità gay di New York. Fu infatti in quegli anni che i balli mascherati divennero spazio privilegiato dove le persone di sessualità non conforme potevano esprimere la loro identità di genere in maniera relativamente libera. All’epoca il travestimento, o drag, era il processo meno traumatico attraverso il quale gay e lesbiche potessero esplorare e accettare la loro identità. In particolare per gli uomini, l’adozione di un travestimento e di una vera e propria identità femminile rendeva più tollerabile il loro rifiuto della mascolinità imposta dai canoni del conformismo e più naturale il loro desiderio sessuale per un altro uomo. In più, consentiva ad un uomo che volesse corrispondere il loro desiderio sessuale di non mettere né veder messa in discussione la propria mascolinità, date le apparenze femminili della ‘controparte’.

Le persone drag erano spesso riferite come invertite, o come terzo sesso, ma i termini per eccellenza usati per identificarle erano ‘fairy’ (fatina) e ‘pansy’ (violetta), per l’accento sull’estrema femminilità quasi leziosa. Nonostante agli albori del Novecento il numero delle persone gay a New York crescesse, gli spazi dove vivere in maniera aperta la loro piena identità erano spesso sotto il mirino delle autorità e dei censori morali ed era quindi difficile creare una vera e propria ampia comunità culturalmente autonoma. Per quanto le persone sessualmente non conformi non fossero legalmente perseguibili per questo, una serie di leggi venivano spesso usate per incastrale. C’era ovviamente la legge contro la sodomia, ma in maniera più sottile le forze di polizia facevano spesso riferimento anche ad una legge del 1845 che considerava un crimine essere travestiti in un luogo pubblico. Una legge che era nata con l’intento di criminalizzare chi camuffava il proprio aspetto allo scopo di coprire un crimine veniva piegata a motivazioni di tipo morale. La polizia rilasciava licenze speciali solo in occasione dei balli mascherati. Tra le strategie di quotidiana sopravvivenza sociale e culturale, i gay cominciarono a frequentarli perché erano i luoghi costituzionalmente adatti ad indossare la diversità in maniera lecita e accettata. Anzi, i balli divennero il luogo del loro coming-out. Proprio come le debuttanti della società rispettabile, le ‘fairies’ facevano il loro ingresso ufficiale nella società gay ai balli mascherati, che offrivano loro uno spazio dove sentirsi al sicuro e dove entrare fisicamente in contatto con altri membri della stessa comunità con cui condividere un senso di appartenenza. Durante quelli che progressivamente divennero informalmente noti come ‘Fairy Balls’ si tenevano anche gare di costume con tanto di vincitore, e gli uomini potevano ballare con gli uomini a condizione che uno dei avesse le apparenze di una donna.

Le danze e le esibizioni che si tenevano ai balli attrassero ben presto un pubblico ampio, di varie appartenenze sociali, razziali e di genere tanto da essere riportati a grandi lettere sui giornali locali e Harlem, con l’Hamilton Lodge Ball, ospitava il più grande di tutti che crebbe in popolarità durante l’era del Proibizionismo. Per il suo ruolo periferico e per la sua prevalente costituzione etnica Afro-Americana Harlem si conformava come un universo culturale vitale e autonomo, grazie anche alla relativa indifferenza delle autorità a prendersi cura della comunità locale, col risultato che vivere fuori dalle norme codificate era maggiormente accettato. Mentre in altri quartieri ci si metteva in drag per esibirsi nei locali notturni, ad Harlem anche giovani proletari neri si sentivano relativamente a proprio agio ad uscire per le strade nei loro abiti femminili.

Con la stoccata data alla vita sociale notturna dal Proibizionismo sempre più persone appartenenti alla classe media bianca partecipano alla diversità culturale che continua a proliferare in una Harlem che subisce meno incursioni di polizia rispetto ad altri quartier. Sono gli anni della Negro Vouge e della Panse Craze. I newyorkesi di tutte le estrazioni trovano nell’alterità degli Afro-Americani e della comunità omosessuale un’alternativa alla repressione proibizionista, di fatto dando loro un altissimo grado di popolarità e visibilità.

La stampa periodicamente descriveva i drag balls con dovizia di compiaciuti particolari sugli spettacolari abiti, sulle capacità ‘interpretative’ delle fairies, oltreché enumerare i partecipanti, che nel caso dell’Hamilton Fairy Ball raggiunsero persino i seimila.

Già nel 1923 l’incitazione all’omosessualità era stata esplicitamente classificata come crimine legato a quello di condotta degenerata distruttiva dell’ordine pubblico, ma fu negli anni ‘30 – con l’onda moralizzante successiva al Proibizionismo e col crescente panico dei crimini sessuali – che la seppur relativa e limitata libertà vissuta con spinta liberatoria dalla comunità gay nei due decenni precedenti subì un’irreversibile condanna, sotto gli attacchi incrociati di leggi che definivano in maniera fin troppo vaga, e dunque liberamente interpretabile, il concetto di incitazione all’omosessualità (sempre più percepita come pericolosa degenerazione), sia con le sottili e pervasive strategie messe in atto dalla State Liquor Society (SLA) per eliminare la sua presenza dalla sfera pubblica e costringerla a nascondersi. Sempre più omosessuali venivano associati ad una patologica perversione sessuale e preventivamente arrestati con l’accusa di distruzione d’ordine pubblico. Sempre più bar e locali dove si riunivano venivano chiusi o inibiti dal servire i gay, pena la revoca della licenza.

L’Hamilton Lodge Ball rimase per i gay newyorkesi l’ultima enclave dove poter apertamente fare comunità, finché dopo gli arresti del 1938 non verrà più organizzato. Sarà merito di figure come Flawless Sabrina (vedi scheda 19 febbraio) e degli eventi successivi a Stonewall (giugno 1969) se la comunità LGBT riuscirà a ricostruirsi e riconquistarsi i propri spazi di affermazione e legittimità nella ancora viva lotta per i propri diritti.

5 marzo 1990

muore a 51 anni l’artista francese di origine italiana Gina Pane, pittrice, autrice di performance legate alla body art: disvelamento brutale della violenza sulla donna

“Vivere il proprio corpo vuol dire allo stesso modo scoprire sia la propria debolezza, sia la tragica ed impietosa schiavitù delle proprie manchevolezze, della propria usura e della propria precarietà. Inoltre, questo significa prendere coscienza dei propri fantasmi che non sono nient’altro che il riflesso dei miti creati dalla società”, così la poliedrica artista Gina Pane inquadrava i termini della sua elaborazione del concetto di presenza e offerta artistica.

L’utilizzazione da parte dell’artista del proprio corpo, per superarne contemporaneamente, condizionamenti, costrizioni, imposizioni estetiche e limiti era il centro della filosofia aggressiva e cosciente di quei movimenti culturali e artistici che si erano sviluppati sul finire degli anni Sessanta nella West Coast americana, come evoluzione della pratica dell’happening, per divenire performance e body art in un evento irripetibile nel tempo e nella forma diffondendosi in tutta l’America e in Europa. In particolare quest’ultima pratica artistica, capace di oltrepassare per prima sia la soglia di rischio fisico che la tollerabilità visiva ed emotiva, puntava a un’attivazione empatica della coscienza fisica e sociale.

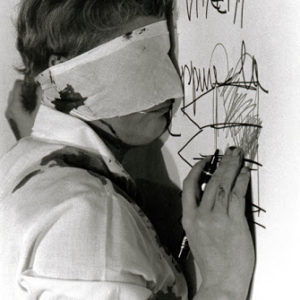

Alla fine degli anni Sessanta, in Francia Gina Pane così spiega la sua art corporel: “Ho capito che era precisamente lui, il mio corpo, l’elemento centrale della mia idea artistica”. Un’idea di arte militante che veicolasse tra le altre donne l’esigenza di rifiutare l’assoggettamento ai canoni estetici e comportamentali imposti dal consumismo capitalista, dal patriarcato, dal maschilismo. Durante il periodo di insegnamento tra 1978 e il 1979, in un workshop sulla performance artistica al Centro nazionale di arte e cultura Georges Pompidou a Parigi, la performance art, la body art, comporta che progettazione, esecuzione e rappresentazione portino con l’uso del corpo a una fusione tra l’artista e la sua opera, nulla che se ne discosti, nessuna intermediazione espressiva esterna.

Dopo le prime esperienze con la scultura, Gina Pane contribuisce all’ambiente culturale da cui nasce l’Arte Povera: i suoi interventi sul e nel paesaggio vengono documentati da sequenze fotografiche, le basta scostare le pietre dall’alveo del torrente, verso il sole e la luce, o farsi riprendere tra la terra e il cielo. L’uso della fotografia non è utilizzato come documentazione ma si fa strumento democratico di osservazione. Un giorno, passeggiando poco fuori Torino, la città dove era nata, l’osservazione di piccole pietre esposte a nord, ricoperte di muschio, incastrate nell’umida terra, con un lato non raggiungibile dal calore del sole. E’ così che esegue il suo primo atto in vivo raccogliendo le pietre per posarle in un luogo orientato verso sud, per offrire loro un po’ di luce e un po’ di calore.

“Ho protetto un pezzo di terra equivalente allo spazio del mio corpo – l’ho protetto per quattro ore, senza muovermi e di nuovo si è trattato di una specie di… quasi… affetto che ho provato per questa terra che mi mancava, che mi manca, certamente. L’ho protetto con la mia carne, operando un’analogia tra qualcosa di biologico e qualcosa di materiale, che si completano a vicenda. La terra è la fonte del mio organismo biologico e la proteggo perché sono colpevole del fatto che non esista più, che stia scomparendo”.

Le parole di Gina Pane accompagnano ininterrottamente la sua pratica artistica. Da subito ogni sua azione viene raccontata a partire dal momento del suo balenare intuitivo, del suo sorgere e dispiegarsi. Diversamente da altri colleghi, Pane lavorava anche con le parole, gli scritti, i continui appunti sulle riflessioni sul proprio lavoro, capace di aggiungere uno sguardo attoriale da offrire allo spettatore.

E’ il luglio del 1968 e quest’opera si intitola Pietre spostate. Azione che afferma l’implicazione diretta del corpo dell’artista nella creazione dell’opera., la sua futura direzione artistica, il periodo delle Azioni, prima del corpo parte della natura, poi del corpo che agisce “non come la pelle della pittura che racchiude il proprio interno, ma come un avvolgimento/svolgimento che riporta la profondità alla superficie”. Un’arte che non racchiude, ma esibisce. Appare, così, la successione delle sue performance che vedono i tagli, le ferite, le botte, le bruciature come gesti estremi sacrificali compiuti sul proprio corpo.

Dopo le prime esperienze con la scultura, Gina Pane contribuisce all’ambiente culturale da cui nasce l’Arte Povera: i suoi interventi sul e nel paesaggio vengono documentati da sequenze fotografiche, le basta scostare le pietre dall’alveo del torrente, verso il sole e la luce, o farsi riprendere tra la terra e il cielo,Situation idéale (1969) e La pêche endeuillée a pesca a lutto in memoria di 23 pescatori giapponesi morti nel marzo del 1954 durante esperimenti americani nucleari nel Pacifico.

Nel 1972, a Los Angeles durante un’azione chiamata Il bianco non esiste l’artista inizia a solcare il viso con una lametta mentre i presenti alla performance la supplicano di interrompere l’azione che simbolicamente disvela l’ipocrisia del bell’aspetto, del viso puro, dell’estetica imposta e omologata.“La faccia,afferma la stessa artista, “è tabù, è il cuore dell’estetica umana. L’unico luogo che mantiene un potere narcisistico”. Il viso solcato dal sangue, rosso su bianco, la lametta che seppure superficialmente incide la carne sconvolgono, stordiscono, ma mettono dubbi, interrogativi, risultando solo l’atto di non accettazione, di rinuncia e ribellione a quell’estetica femminile preconfezionata.

Nella performance Azione sentimentale nella galleria milanese di Luciano Inga Pin l’artista è vestita di bianco e porta un bouquet di rose rosse, dalle quali stacca tutte le spine conficcandosele poi nel braccio. Successivamente le toglie lasciando colare un rivolo di sangue. Le rose rosse del bouquet diventano bianche. Il vestito bianco si tinge di rosso.

Il sentimento di empatia sociale è già esplicito in Je, precedente performance alla galleria Arges a Bruxelles in cui l’artista si pone sospesa sul cornicione di una finestra “mettendo il mio corpo sul davanzale della finestra tra due zone: una privata ed una pubblica, volevo esprimere un potere di trasposizione che infrangesse i limiti dell’individualità, fino a far sì che l’“IO” partecipasse all’ ‘ALTRO’”

La body art diviene una forma di denuncia sociale, un atto di protesta politica: in quegli stessi anni Ulay si cuciva le labbra, Chris Burden si faceva crocifiggere su una Volkswagen, il gruppo viennese Wiener Aktionismus (composto da Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch e Rudolf Schwarzkogler) operava azioni ad alto tasso di violenza fisica.

La body art era anche espressione della denuncia della violenza maschile sul corpo e la mente della donna. La cubana Ana Mendieta, nello stesso anno di Azione Sentimentale di Gina Pane, realizza Untitled (Rape Performance). L’artista, si mostra nella penombra del proprio appartamento, nuda, ricurva sul tavolo, legata e insanguinata come dopo stupro. Mendieta, la cui pratica artistica erta improntata ai rituali di memoria ancestrale e tribale e alle idee femministe,era stata fortemente influenzata dalla deportazione subita in giovane età ad opera di un piano anti-comunista, che da Cuba l’aveva portata negli Stati Uniti, commentava così la sua esperienza infantile: “era come se fossi stata strappata dal ventre materno”.

Il corpo di Gina Pane, che è il corpo dell’artista e dell’opera allo stesso tempo, è offerto al pubblico in una dimensione sacrificale. “Perdo la mia identità ritrovandola negli altri, movimento di va e vieni, equilibrio dell’individuale e del collettivo, corpo transindividuale”. Un linguaggio diretto alle donne: “E’ a voi che mi rivolgo perché voi siete questa unità del mio lavoro: l’altro. Il corpo ha un ruolo fondamentale nel noi. Se apro il mio corpo affinché voi possiate guardarci il mio sangue, è per amore vostro: gli altri. Ecco perché tengo alla presenza delle mie azioni.”

“Oggi rivendico il religioso e tengo al fatto che questa parola sia corretta etimologicamente parlando, rispetto al mio lavoro. Inutile dire che il termine non è legato a nessuna pratica istituzionalizzata ma, al contrario, sono io a fornire gli indirizzi per cui questa dimensione religiosa sia connessa alla vita comune degli esseri umani.” Vivere il proprio corpo vuol dire allo stesso modo scoprire sia la propria debolezza, sia la tragica ed impietosa schiavitù delle proprie manchevolezze, della propria usura e della propria precarietà. Inoltre, questo significa prendere coscienza dei propri fantasmi che non sono nient’altro che il riflesso dei miti creati dalla società […], il corpo (la sua gestualità) è una scrittura a tutto tondo, un sistema di segni che rappresentano, che traducono la ricerca infinita dell’Altro”.

Gina Pane cattura con degli specchi i raggi del sole in Enfoncement d’un rayon de soleil, e incide sul buio, affronta il sublime, la spiritualità in Priere des paure et le corps des Saints, istallazione di nove vetrine contenenti i simboli e i corpi di altrettanti santi visti laicamente.

Il racconto artistico dell’opera di Gina Pane segue come una sceneggiatura fatta di materiali un percorso quanto più naturale si possa concepire. Materiali tradizionali, terra e componenti naturali che si confondono col corpo e poi corpo e rappresentazione di corpi e infine materiali molto duri e resistenti, metallo, ferro, rame, ottone, vetro, feltro, ruggine come materie che vive e trasmette forza ed energia.

“Prendo le distanze e inizio a mettere in scena la memoria di quelle azioni, rispetto agli oggetti, ai materiali e, in particolare, ai vetri rotti. Uso il rame come se fosse carne o sangue” dice nel 1981 al termine del ciclo delle sue performance ed inizia le Partizioni, in cui continua a rappresentare il corpo e il suo rapporto con quanto lo circonda: grandi installazioni, spesso a parete, con il recupero di opere precedenti o delle stesse Azioni abbandonando per suoi limiti fisici l’uso del proprio corpo come linguaggio.

Gina Pane aveva fatto del suo corpo la “cassa di risonanza dell’intera società, lo specchio di coloro che rifiutano una società consumistica e superficiale”.

Commenti