GIORNO PER GIORNO 28 febbraio

- Andrea Colombu

- 1 mar 2021

- Tempo di lettura: 4 min

28 Febbraio 1974

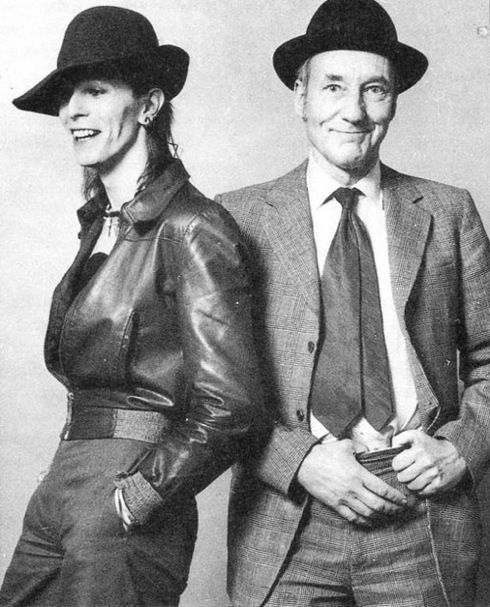

Rolling Stone pubblica “Il padrino Beat incontra il pezzo grosso Glitter” che documenta l’incontro tra William S. Burroughs e David Bowie e l’intervista firmata da Craig Copetas.

L’incontro, organizzato proprio da Copetas, aveva avuto luogo il 17 novembre 1973 nella casa londinese di Bowie. Forse Copetas doveva fungere da ‘facilitatore’ all’incontro, avendo spedito a Bowie tutti i libri di Burroughs e a Burroughs gli album di Bowie prima dell’incontro, ma i due si trovarono a proprio agio insieme in una conversazione naturale e informale di qualche ora.

L’immediata sintonia tra Burroughs e Bowie non era del tutto inaspettata. Forse Burroughs aveva ascoltato solo due canzoni (Five Years e Starman) da The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, ma Bowie era stato influenzato dall’opera e dalla poetica di Burroughs da quando, alla fine degli anni Sessanta, aveva letto I Ragazzi Selvaggi, quando ancora non si chiamava David Bowie ma David Jones. Bowie, il nome d’arte scelto mentre ancora inseguiva sogni di futura fama stellare, è proprio la marca di coltelli con cui la gang i fantasmagorici ragazzi selvaggi del romanzo di Burroughs si ribellano ad un mondo distopico in costante stato di polizia. Traendo ispirazione da Burroughs, il musicista adotta un nome che è una dichiarazione, una suggestione, un’illusione, come rimarrà tipico della sua arte intrisa anche di teatro, di trasformismo e sperimentazione in una celebrazione della diversità e del queer.

Prima ancora di incarnare l’alieno glam Ziggy Stardust che lo porterà nel 1972 ad un livello di fama planetario, David Bowie aveva già coltivato la sua profonda fascinazione con lo spazio e le fantasie distopico-apocalittiche assaporate tramite la letteratura fantascietifica degli anni Sessanta: se la sua prima hit Space Oddity, col suo Major Tom disperso nello spazio a causa di un guasto meccanico, riflette sul mito della corsa allo spazio, nei suoi primi album – David Bowie (1969) e The man Who Sold the World (1970) – le fantasie di mondi abitati e dominati da creature mutanti tra uomini e macchine sancivano per il loro autore la disillusione del sogno hippie di un amore universale. Come il suo precursore e ispiratore Burroughs, David Bowie si avventura nel terreno apocalittico come metafora della violenza economica, politica e sociale che lo circonda, spaventato da un precario senso di identità, paranoico ma anche eccitato dalle possibilità di nuove inesplorate forme di consapevolezza e dalle potenziali mutazioni di coscienza offerte dall’incontro con forme di vita aliene, come Burroughs teorizzava. Il tutto condito dalle contaminazioni teatrali e camp della sua formazione.

el 1972 queste suggestioni prendono forma nell’opera rock The rise and Fall of Ziggy Stardust, fantasia distopica che vede Bowie dissolversi in Ziggy, l’ambigua rock star sessualmente fluida che viene eletta a cantare le news in un mondo condannato a finire in cinque anni. Illuminato in sogno, Ziggy predice l’arrivo degli Starmen, invisibili forze aliene, a salvare il mondo dal collasso. Celebrato come un messia e inebriato da questo ruolo, Ziggy finirà immolato quando gli Starmen, invisibili entità energetiche indifferenti all’umanità, utilizzeranno il suo corpo per manifestarsi fisicamente e lo risucchieranno nella propria energia. Ziggy non è un alieno; Ziggy, come i ragazzi selvaggi di Burroughs, diventa un mutante, il cantore di un mondo in decadenza, l’incarnazione vitale, ambigua e rabbiosa della rottura, la distorta speranza di un mondo nuovo e infine il vascello di quelle forze aliene che ne decreteranno la fine. L’immedesimazione di Bowie è totale, il successo di pubblico è immediato ed enorme, i giovani vanno in delirio, lo imitano, la sua ambiguità sessuale crea scalpore e diventa motivo centrale nella pubblica opinione e dopo un solo anno dalla sua creazione, Bowie – un mutante artistico intrappolato dalla sua stessa creatura – ne decreta la morte nel corso di un leggendario concerto al London Hammersmith Odeon.

Durante la loro conversazione per Rolling Stone, Burroughs fa cenno al bisogno dei media di attaccare etichette sugli artisti, proprio nel momento in cui Bowie si trova in un cruciale passaggio nella sua carriera. Fatica ancora a non essere più identificato con Ziggy l’alieno, cerca nuove strategie espressive e ancora una volta si ispira alla tecnica burroughsiana del cut-up, derivata dai Dada e utilizzata dallo scrittore come metodo per esplorare l’inconscio ed espandere la coscienza oltre i limiti razionali e i territori conosciuti. La pratica di frammentare i testi in frasi da combinare e riassemblare casualmente per stimolare processi associativi non obbedienti né alla logica né a freni culturali o morali aveva permesso a Burroughs di espandere la realtà in visioni alternative percepite come plausibili.

Negli anni successivi Bowie adotta in maniera sempre più consistente il cut-up burroughsiano, prima solo nella produzione dei testi e in una fase successiva - con la trilogia berlinese Low (1977), Heroes (1977) e Lodger (1979) - anche nella composizione delle musiche. Il cut-up diventa un modus operandi che gli consente di andare sempre oltre se stesso con cambiamenti apparentemente improvvisi e inaspettati, siano essi di immagine, di linguaggio lirico o di stile musicale. In realtà attingono ad un vocabolario creativo accumulato negli anni dalla sua curiosa voracità intellettuale e reinventato di volta in volta per adattarsi, elaborare e anticipare i cambiamenti dei tempi.

Sperimentatore infaticabile e camaleontico, David Bowie si è cimentato con profitto anche nella recitazione (L’uomo che cadde sulla terra, Furyo, Warhol al cinema, The Elephant Man a teatro, tra gli altri), nella pittura, nell’editoria. Del resto la mutazione rimarrà la costante strategia artistica che Bowie adotta per navigare attraverso le sabbie mobili dell’incertezza esistenziale, reclamando la fluidità sessuale, cambiando identità artistica (da Ziggy Stardust a Lazarus, passando per Alladin Sane e the Thin White Duke), spaziando liberamente nei più diversi generi musicali, dal rock al soul, dal pop all’elettronica, con incursioni persino nel drum’n’bass e nella jungle nella seconda metà degli anni Novanta, con gli album Outside e Earthling.

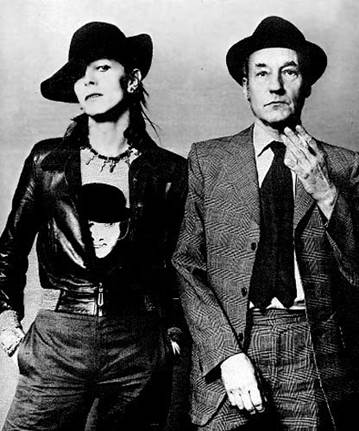

Quando nel 1993 David Bowie si presta ad un’intervista doppia con Brett Anderson, cantante dei Suede, si presenta in un completo gessato e fedora, proprio come William S. Bourroghs tipicamente si presentò all’intervista di vent’anni prima: un omaggio all’artista che gli aveva fornito con la sua opera un’ispirazione fondamentale e un augurio di poter fare altrettanto con una nuova generazione.

Commenti