GIORNO PER GIORNO 14 marzo

- Andrea Colombu

- 14 mar 2021

- Tempo di lettura: 7 min

14 e 15 marzo 1967

Basta con i capolavori! Artaud, Rabelais e il circuito dei CUT in Italia. Il teatro anche in Italia cerca nuove strade

“Bisogna farla finita con questa idea dei capolavori riservati a una presunta èlite e incomprensibili alla folla; […] I capolavori del passato vanno bene per il passato, ma non per noi. Noi abbiamo il diritto di dire ciò che è stato detto, e anche ciò che non è stato detto, in una forma che ci sia propria, che sia immediata, diretta, che risponda all’attuale modo di sentire, e che tutti siano in grado di comprendere”

Le parole di Antonin Artaud, presentate all’interno della pubblicazione che accompagna l’edizione del 1967 del Festival Internazionale del Teatro Universitario, FITU, riescono da sole a spiegare quale fosse l’atmosfera, i problemi e i dubbi che accompagnavano la necessità di sperimentare anche in Italia nuove strade per il teatro. Sull’onda lunga delle avanguardie artistiche che dai primi decenni del secolo avevano attraversato la produzione culturale europea e poi americana, all’ordine del giorno c’era come rendere reale e concreta l’azione teatrale: linguaggi, scene e dislocazioni perché l’arte divenisse patrimonio collettivo e sociale come arma di emancipazione, riscatto. Teatro come forza che fa sgorgare nuove energie, che matura nuovi sistemi di comunicazione, che muta le scene, trasforma i luoghi e da un senso nuovo ai testi classici, ai “capolavori”.

Antonin Artaud con la sua prospettiva visionaria da decenni era stato riscoperto e utilizzato come guida alla scoperta dei nuovi sentieri teatrali. In America le arti visive, la ricerca cinematografica, le sperimentazioni video, la poesia della Beat Generation, come il teatro del Living Theatre e gli happening, la Body art, avevano tutti subito l’influenza del suo teatro della crudeltà e ora tutto ritornava in Europa sospinto da nuovi impulsi e movimenti sociali.

“Bisogna farla finita con questa superstizione dei testi e della poesia scritta. […] Ci accorgeremmo allora che è la nostra venerazione per ciò che è stato fatto, per quanto bello e valido sia, ci pietrifica, ci immobilizza e ci impedisce di stabilire un contatto con quella energia sotterranea, la si chiami energia pensante, forze vitale, determinismo dei mutamenti, mestrui della luna o in qualunque altro modo si preferisca”.

In tutta Italia il circuito dei Cut, Centri Universitari Teatrali, sembrava tra i più promettenti per interpretare l’urgenza di questa scelta di ricerca e cambiamento che contemporaneamente si stava affermando anche nelle strade e nelle facoltà universitarie.

La rivista sperimentale Teatro Festival, edita dal 1966 al 1967 e curata dai giovani organizzatori del Festival universitario e dal CUT di Parma appare ambiziosa e coraggiosa, in rottura con la tradizione. Per questa quindicesima edizione vengono presentati due testi di Vitrac, inediti in italiano, apparsi ne La bête noire, una rivista d’avanguardia degli anni Trenta cui collaborarono Artaud e Barrault, un articolo-intervista a Jerzy Grotowski sul senso del suo Teatro povero e un articolo di Chiara Valentini intitolato Scenografia ed esperimenti visivi che sottolinea l’importanza per l’innovazione della scena dei teatri universitari in Europa, “compagnie come afferma Carla Pagliero in una recensione del libro “Un teatro a Cavallo del’68” di Margherita Becchetti , che in questo momento stanno portando avanti un preciso discorso artistico che, come nota Becchetti nel testo, conduce ad “un uso politico del teatro” improntato su caratteristiche tipiche delle avanguardie e che si riflette nei modi della produzione, della comunicazione, nell’abbattimento dei rapporti gerarchici fra registi, attori, produttori.

Era stata la città di Parma, a ospitare iI primo Festival Internazionale Universitario italiano: due studenti, Mario Dall'Argine e Filippo Buja, di ritorno dal Festival di Erlangen in Germania del 1953 (fondato nel 1949 e comunemente considerato il festival guida europeo), avevano provato a riprendere la fortunata intuizione degli organizzatori tedeschi invitando in città i gruppi teatrali universitari incontrati. A quattordici anni di distanza, in tempi di tumultuosi cambiamenti la sfida del Teatro Universitario di Parma pare voler affrontare direttamente la contraddizione tra innovazione, sperimentazione di nuovi linguaggi e utilizzo dei classici.

Il testo che presentano, copione di Tonino Conte per la regia di Bogdan Jerkovic è tratto da un capolavoro riconosciuto e difficilissimo da rendere scenicamente: il Gargantua di Rabelais. Un testo gigantesco in tutti i sensi, come il suo protagonista, pieno di sottigliezze, di ironia, di slanci utopici e di derisione del potere. Una satira corrosiva, una denuncia tagliente di ogni cultura dominante ipocrita simulacro di potere.

L’attesa del pubblico è alta, martedì 14 marzo alle prove per lo spettacolo, si avverte più che la tensione, la voglia di confermare quanto di innovativo occorreva osare, come ipotizzato nella rivista. Questo si aspettano i giovani che da sabato affollano la rassegna: esigenti, chiassosi al limite dell’impertinenza in occasione dello spettacolo della giovane compagnia di Foligno Nuova Scena.

Lo spettacolo portato in scena mercoledì 15 è uno straordinario successo, come lo era stato il 23 luglio del 1966 al Festival Internazionale di Erlangen in Germania. Colpiscono le trovate sceniche, le ombre cinesi che mostrano il mostruoso ingigantimento di Gargantua intento ingozzarsi di mandrie di vitelli e finendo con far annegare centinaia di persone.

La critica come prevedibile si divise, ma senza esprimere né in un caso né nell’altro il senso e il desiderio di cambiamento che lo spettacolo, la compagnia e il Festival cercavano di esprimere. In questi casi si abusa di termini come “Festival che rispecchia la metamorfosi del tempo” o “Festival di transizione”.

Qualcos’altro più robusto stava trasformandosi, senza che i cronisti riuscissero a individuarlo, nelle pieghe del programma e della partecipazione studentesca. Non si trattava solo di un’urgente richiesta di trasformazione di linguaggi, di interpretazione scenica dei testi. Durante il XV Festival del Teatro Universitario, nasce l’idea dell’organizzazione del Convegno Nazionale dei C.U.T. a Perugia con la partecipazione del Living Theatre che forniranno la base per un confronto con le nuove istanze del movimento degli studenti, che l’anno successivo vedranno la rassegna teatrale uscire in strada, in un happening e nel mescolarsi con le occupazioni contemporanea dell’Università. In tutta Italia il giovane teatro diventa parte del fermento.

14 marzo 1970

Vancouver, Canada, disertori americani, in mille in corteo bloccano i ponti e la città

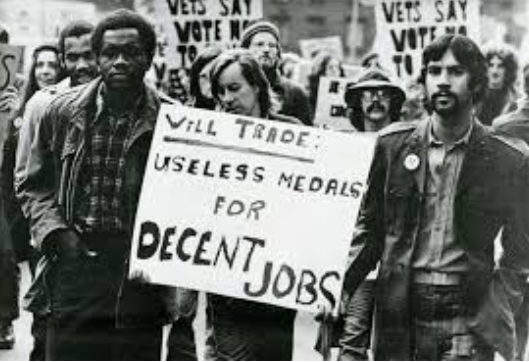

L’appello era partito dal Comitato Disertori Americani, l’organizzazione nata tra i più attivi oppositori alla guerra in Vietnam che avevano scelto di espatriare pur di non partecipare al massacro e rischiare la morte per una guerra di aggressione. Il tema centrale della mobilitazione era quello della solidarietà con i militari che avevano costruito al’interno dell’esercito stesso dei nuclei di opposizione, sino a formare un’organizzazione diffusa in varie caserme e basi militari, il Movimento per un Esercito Democratico e in particolare ai marines e ai marinai di San Diego e Camp Pendleton sotto minaccia disciplinare per le loro attività e mobilitazione.

I vertici militari erano stati chiarissimi: come può esistere democrazia nell’esercito? Potrebbe minare il principio di autorità… Il generale Leonard F. Chapman Jr aveva dichiarato "Non vogliono niente di meno che la democrazia. Non riesco a pensare a nessuna organizzazione meno democratica del Corpo dei Marines, e per una buona ragione: se ci manca la disciplina, possiamo disintegrarci sul campo di battaglia”.

Già, proprio così. E il problema non era più solo una contestazione dentro l’esercito, ma la solidarietà che ricevevano i disertori, chi bruciava la cartolina di chiamata alle armi, chi compiva gesti di sabotaggio, chi si ammutinava, chi affrontava i graduati. A cui si aggiungeva la solida e diffusissima organizzazione dei Vietnam Veterans Against the War.

Lo stesso generale aveva prima accusato il movimento di essere capace di sabotare il funzionamento della gerarchia e del meccanismo di disciplina e sottomissioni agli ordini. Poi contraddicendosi, solo poche settimane dopo, aveva provato a minimizzarne la portata di pericolo, dicendo che in fondo erano solo pochi e isolati. Così pochi e isolati non dovevano poi essere a giudicare dall’allarme suscitato in tutti i gradi alti della macchina militare.

La guerra americana in Vietnam era iniziata in maniera nascosta nei primi anni Sessanta con l’appoggio economico e militare ai governanti fantoccio della parte sud del Paese indocinese e via via quella che sembrava una piccola operazione per annientare le pretese del Vietnam di volersi riunificare e liberare dal colonialismo occidentale, si era trasformata in una guerra che a costo di centinaia di migliaia di morti i vietnamiti stavano vincendo. La popolarità della guerra nel 1970 era ai suoi minimi storici. a metà anni Sessanta sei americani su dieci si dichiaravano favorevoli all’intervento bellico, mentre la percentuale diventava la metà nel 1970. Solo tre americani su dieci volevano la continuazione della guerra.

L’opposizione alla guerra era iniziata nei college universitari quando nel luglio del 1965, il presidente americano Johnson aveva raddoppiato il numero delle draft, le cartoline della chiamata alle armi. Da diciassettemila a trentacinquemila. A maggio, gli studenti dell’Università di Berkeley in California avevano marciato verso l’ufficio di reclutamento – ogni college ne aveva uno e in quaranta avevano bruciato la loro cartolina di chiamata. Il gesto fu imitato da migliaia di altri giovani, mentre decine di migliaia fuggivano in Canada o in Europa. Anche il sorteggio truccato per il richiamo alle armi, escogitato nel 1967 e che stranamente “pescava” quasi per il 70% ragazzi afroamericani o di recente immigrazione non aveva fatto altro che allargare il fronte della protesta quelli da inviare in Vietnam. Martin Luther King stesso aveva preso posizione contro la guerra; le Pantere Nere erano una presenza fortissima tra i militari richiamati alle armi. Alla fine degli anni Sessanta, un quarto delle cause in tribunale aveva che fare con la renitenza alla leva. Più di duecentomila giovani furono accusati, e più di ventimila condannati.

Alle due del pomeriggio del 14 marzo del 1970 si sono radunate 250 attivisti nella città canadese di Vancouver, il cui numero raddoppia in pochissimo tempo man mano che il corteo si snoda per i viali e sono almeno un migliaio quando occupano il ponte tra la Burried Street e le vie circostanti, in solidarietà coi soldati e i marinai della San Diego e di Pembleton sotto azione disciplinare per “atti di violenza e sabotaggio”. Il traffico viene bloccato per ore, code interminabili di automobilisti, sorpresi per la forza dell’azione. I manifestanti gridano “Seize the time!” lo slogan delle Pantere Nere, riempiono di colori le strade e i muri, riempiono di suoni di rabbia una serata canadese.

Manifestanti, disertori, il fronte di opposizione alla guerra era ormai il secondo nemico per il governo americano. Terribile e temibile quanto gli inafferrabili Vietcong,

“Siamo un gruppo di soldati attivisti - black, white, brown e red - Siamo organizzati per lottare per i nostri diritti nell'esercito e anche per le persone oppresse in tutti gli Stati Uniti e nel mondo. Siamo un movimento chiamato MDM. Cos'è MDM? È un Movimento per una Democrazia Militare. E vinceremo la battaglia contro razzisti e fascisti che oggi controllano il governo e l'esercito. Questi maiali si definiscono leader. Puoi chiamare questi maiali leader quando tutto ciò che fanno è derubare le persone dei loro diritti, causare disordini nelle nostre comunità sia bianche che nere, pagare alla gente uno stipendio esiguo e poi obbligarla a prendere parte alla loro stupida e ingiusta guerra in Vietnam?”.

Commenti